上古到隋唐五代的山水画发展(下)

隋唐兴李派山水

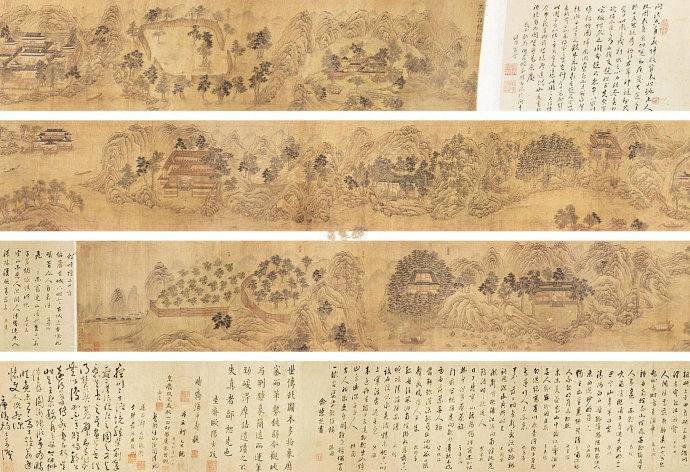

现存于世的隋朝展子虔的《游春图》,人与山有了适当的大小比例,也解决了远近关系,使后人对中国古代山水画发展过程的有了最为直观的感觉。这位被称为“唐画之祖”的画家,以幽谷茂林、春山白云,碧波涟漪的表现,结束了南北朝时期山水画流行“人大于山,水不容泛”的历史。

《游春图》

唐代初期在隋朝山水画成就的基础上,开始了中国古代山水画史上的“始于吴,成于二李”。相较于吴道子的多才多艺而言,李思训则表现得更为专业一些。李思训师从展子虔“工细巧整,青绿重彩”的风格,并将这一风格创新演变为具有代表性的画派。 他所画的山水不仅为时人所倚重,就算是到了宋代,大文豪,名画家苏东坡在看了他的《长江绝岛图》后亦不禁作诗称赞。后来其子李昭道亦善于传承和创新,其“变父之势,妙又过之”进一步确定了“李派山水”在中国古代山水画史上的重要地位。

被后人推崇尊称为“大小李将军”的“李派山水”,在唐代的传人中还有畅巩、王熊、李平均,郑逾等。

唐代山水之变

唐代的另一位著名山水画大师王维,以《辋川图》“山谷郁盘,云水飞动,意出尘外”的表现,创造了中国古代山水画的一个神话。他以诗人兼画家的双重身份,给中国古代山水画创设了“画中有诗”的传统及规范。他的画风既融合了李思训严谨的重彩手法,又继承了吴道子山水树石的绘画妙法,是一位为中国古代画史所重的“集大成”者。同时他还启示了了五代时期董源的水墨风格,成为令后人极为尊崇敬仰的“南宗”之祖。

《辋川图》

唐代的山水之变成就主要表现在“二李”的重彩风格之中,虽然体现这一成就的卷轴到现今存世不多,但是在现存可考的唐代壁画中却能一目了然。由唐代开始初创的水墨山水画,尽管处于不成熟时期,但是以张璪、项容、郑虔、王墨为代表的一代画家,却为这一时期的中国古代画史赢得了难能可贵的名声。

张璪创作山水画“不贵五彩”,以“破墨”法写“秀丽高低、咫尺重深,泉喷如吼,石头欲落”,而他的一句经典的“外师造化,中得心源”,更为中国画坛的至理名言,发展至今,千古不移。 稍后的“用墨独得玄门”的项容、师承“三绝”的郑虔和“运笔精妙”的王墨,创“泼墨”画法,“或浓或淡,或挥或洒,随其形状。为云为水,为山为石,倏若造化,应手随心。”

五代山水影响后世

师从张璪的五代后梁画家荆浩为五代山水画之先,因避战乱常年隐居太行山,作画“有笔有墨,水晕墨章”,而合笔墨为一体又为山水画树立了一个新的审美准则,为北方山水画派之祖。他所著的《笔法记》为古代山水画理论的经典之作,在绘画理论上的贡献丝毫不逊于其绘画成就。

而师法荆浩的关仝,以“笔愈简而气愈壮,景愈少而意愈长”传承了荆浩的山水画法精髓并创新了“关家山水”,构造了五代山水对后世影响深远的“荆关”体系。

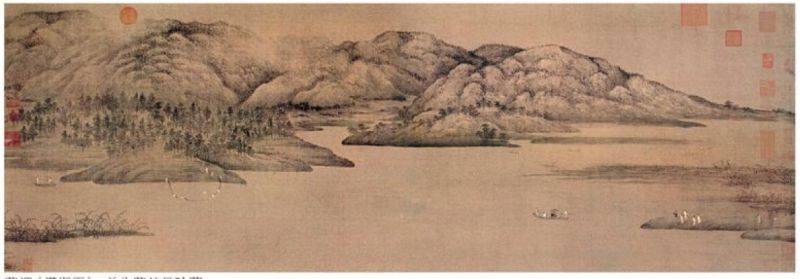

其后的五代南唐画家董源,初师荆浩,后以江南真山实景入画,以“水墨类似王维,着色如李思训”的“北苑山水”,影响了北宋山水的发展趋向,亦成为南派山水画的开山鼻祖,北宋书画家米芾谓其画“平淡天真,唐无此品”。存世作品有《潇湘图》、《夏山图》,《溪岸图》等。

《潇湘图》